学校新闻

导语

将前沿商业实践与严谨学术研究深度融合,是列日大学HEC列日高商一以贯之的办学精髓,它深植于HEC列日高商的基因之中。HEC列日高商EDBA(ESG与可持续发展方向)项目的核心模块课程——《新商业模式研究》,正是这一理念的典范体现。近期,该课程走进EDBA博士学员刘海庆先生所领导的企业——中科太赫兹,开展了一场学术理论与企业实践深度融合的实战探讨。一堂优秀的课程,其价值在于启迪思维、驱动成长。今天,就让我们一起来看看刘海庆学员在此次独特的学习体验中所收获的深刻洞见和专业感悟。

正文内容

HEC EDBA核心模块课程《新商业模式研究》以「学术前沿 + 产业实践」双轨体系、沉浸式的学习方式走入学员企业进行实战研讨。很荣幸,本次课程选择了我所在的企业——中科太赫兹。来自不同行业亲爱的EDBA同学们,基于《商业模式画布》框架,为中科太赫兹设计了多样化的商业路径。当大家不约而同地将“无损检测”作为核心应用场景时,我突然意识到:技术的价值,不仅在于它有多先进,更在于它能解决多少真实产业界的痛点。

技术专家的“盲区”:习惯性认为“高精尖”最重要

作为长期深耕太赫兹技术的团队,我们过去对商业化的思考,往往聚焦于两大“制高点”:

· 核聚变诊断(EAST装置等国家级项目、高校科研院所的实验需求)

· 公共安全安检(地铁、机场、高铁等政府主导场景)

当然也包括我们集中精力研发的太赫兹医疗CT项目,这些领域确实能体现技术优势,却也无形中形成了思维定式——

“太赫兹的应用,必然是高门槛、高政策依赖的。”

直到这次课程中,一位了解过汽车制造业的同学提问:“你们的太赫兹探头,能快速准确检测出厂汽车的漆面缺陷吗?那是极其浪费人工的。”

那一刻,我忽然明白:在太赫兹技术和产品参数上的突破,只有落到产业的具体需求上,才真正具有商业生命力和价值。我们要从“技术参数”到“客户账本”。

无损检测:一扇被忽视的“万亿级市场之门”

在同学们的案例分享中,“工业无损检测”高频出现:

1.芯片及电子制造(Micro OLED):“看不见的缺陷,看得见的损失”

一位来自消费电子行业的同学提到,产品因内部缺陷导致批次性故障,损失巨大。“如果能在产线上用太赫兹实时扫描,成本会比现在X光抽检低很多。”这让我意识到,太赫兹近场成像的百纳米级分辨率和非接触检测特性,在电子行业可以转化为实实在在的良率提升工具。

2. 文件档案的非接触盘点

一位会计师事务所的同学提出,档案靠人工盘点检查,耗时耗力,太赫兹能否像‘扫描仪’一样,无接触识别文件数量?这个需求也点出了太赫兹的另一个维度——档案及文化遗产保护,其穿透力可评估古籍、合同等珍贵文件的数量及内部状态,而在非拆封状态下人眼和普通光学扫描无法实现的。

3. 白色家电回收:“拆解前的‘预诊断’”

某家电回收企业代表算了一笔账:“如果太赫兹能隔着外壳判断内部结构和特殊器件是否完好,回收价值评估效率能翻倍。”这揭示了循环经济中的检测需求——太赫兹可以成为“绿色拆解”的决策依据。

其他同学也提出了各种工业检测的应用场景,这些场景的共同特点是:

1. 需求明确:客户已为质量缺陷支付高昂成本,付费意愿强;

2. 替代逻辑清晰:相较于X射线、超声波等手段,太赫兹兼具穿透深度与安全性;

3. 可模块化落地:无需复杂系统集成,单点技术突破即可创造价值。

这让我想起彼得·德鲁克的观点:“企业的目的不是创造产品,而是创造客户。” 当技术团队执着于“全球最先进的太赫兹主动成像设备”时,市场真正需要的可能只是一款能“让风电叶片质检成本降低30%”的工具——而太赫兹,恰好能成为那把钥匙。

商业模式的启示:从“技术推力”到“需求拉力”

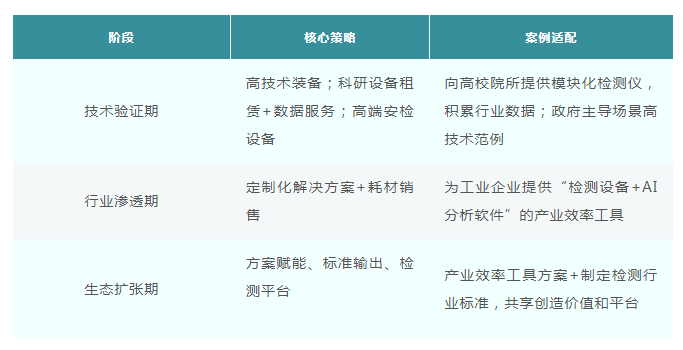

同学们提出的商业模式中,基本上都是以“需求拉力”为主,很少有我原有的思维定式“技术推力”为主,“一力降十慧”的想法使公司错失了不少机会。基于同学们的建议,我也设想了“梯度商业化路径”,不同层次应用场景的梯次落地。

分阶段、轻资产化,从“用技术找市场”转变为“从市场做技术”。一位医疗行业同学的话尤为深刻:“如果你们先拿到药企的质检痛点清单,再反向设计太赫兹探头,研发效率会提升5倍。”

未来展望:做“产业公地”的搭建者

这次课程最大的收获,是认识到中科太赫兹的终极角色不应仅是“技术供应商”,而应成为“太赫兹应用生态的基建者”。

· 建立开放实验室:吸引各行业企业共同开发太赫兹检测方案和标准;

· 数据资产化:将积累的检测数据脱敏后,形成行业缺陷数据库;

· 培养应用开发者:发布太赫兹检测SDK,让工业软件企业基于API开发垂直应用。

“所有颠覆性技术,最终都会走向‘隐形’——就像电力和互联网,人们不再讨论技术本身,而是享受它带来的便利。” 对太赫兹行业而言,当“无损检测”成为工厂质检员的日常工具时,才是技术真正的胜利。

回望这次研讨,最触动我的不是商业模型的精巧设计,而是不同行业视角下迸发的需求火花。作为技术出身的创业者,我们常困于“参数竞赛”的惯性,却忽略了“技术必须长在需求的土壤里”这一朴素真理。真正的太赫兹自我实现,是在产业痛点中绽放商业价值。商业模式的重塑得益于思维模式的改变,定价逻辑、推广策略、研发导向,都应围绕如何为产业界创造价值。

感谢DBA课程的所有老师,所有参与讨论的同学,你们用跨界的眼光,为我们打开了太赫兹产业的另一重天地。未来的路上,中科太赫兹愿以更开放的姿态,与各行业伙伴共同书写这样的故事:“当工厂的质检员按下太赫兹检测按钮时,他关心的不是电磁波频率,而是今天又为公司避免了多少损失,创造了多少价值。”